Douze films parce que deux mille douze. Douze films parmi les soixante-douze films vus en deux mille douze en salle. Ces douze films là parce que, comme à chaque fois, ce classement serait sans doute différent dans douze mois, dans douze jours ou dans douze heures, selon mon humeur, selon ce qui me mène au moment où je tâche de faire un tri dans cette année cinématographique. Ces douze films là parce que je n'ai peut-être pas vu pour l'instant tous les films qui auraient pu y figurer, les Holy Motors, Camille Redouble ou Moonrise Kingdom et combien d'autres que je ne souçonne même pas. Douze films, comme un instantané de 2012, un résumé subjectif, un menu d'une belle année de cinéma. Douze films d'horizons variés, de genres différents, des films très intimistes ou à grand spectacle, des films populaires ou vus par quelques poignées de cinéphiles, des films de vieux cinéastes confirmés ou de jeunes réalisateurs prometteurs. Douze films qui m'ont fait vibrer de manières différentes, qui m'ont ému, secoué, enthousiasmé, ragaillardi, étonné, cloué dans mon fauteuil. Douze.

1. Take Shelter , Jeff Nichols - Etats-Unis

La première tornade cinématographique de l'année succède donc au sommet de mon palmarès au Tree of Life de Terrence Malick, qu'admire d'ailleurs Jeff Nichols, ce qui explique sans doute en partie la présence de Jessica Chastaing dans le casting. Film fantastique au sein d'une Amérique gangrénée par la Crise et la paranoïa, l'esprit de Take Shelter a soufflé sur l'ensemble de mon année cinématographique au point que, découvert au Festival d'Auch en octobre 2011, je l'ai programmé pour l'ensemble des élèves de 4e de mon collège jusqu'à reconsidérer et réévaluer la séquence finale que j'avais jugée faible lors de ma première vision.

2. Bull Head, Michaël Roskam - Belgique

La composition de Matthias Schoenaerts, révélation de l'année, m'a infligé la seconde claque de l'année. J'ai découvert ce film de Michaël Roskam dans les conditions idéales : en me retrouvant dans la salle presque par hasard, comme pour Take Shelter, sans avoir la moindre idée de ce que j'allais voir. J'ai donné mon point de vue sur ce film sur mon blog. Comme pour la plupart des films présents dans ce classement, on peut y accéder en cliquant sur l'affiche. Quand ce ne sera pas le cas, j'écrirai quelques mots sous les films concernés, manière de rattraper des petites critiques de films que je n'ai pas eu le temps de faire au cours de l'année.

Matthias Schoenaerts a également figuré au sommet de l'affiche de De rouille et d'os de Jacques Audiard, que j'ai hésité à faire figurer dans ce classement. J'en ai surtout apprécié le scénario très bien construit, comme s'il s'écrivait en direct, par petites touches, avec ces personnages qui ne sont pas destinés à se croiser mais qui finissent par partager un bout de pellicule. Un script dont on se dit qu'il épouse assez bien ce qu'une vie peut avoir à la fois d'anodin et d'inattendu. La réalisation d'Audiard manque par contre parfois d'émotion, comme s'il voulait tout contrôler, tout maîtriser à tous les niveaux, comme s'il devait troquer un peu de virtuosité pure contre un soupçon de supplément d'âme, ce que j'avais déjà regretté dans Un Prophète.

3. La Chasse, Thomas Vinterberg - Danemark

4. Wuthering Heights / Les Hauts de Hurlevent, Andrea Arnold - Grande-Bretagne

Critique en cours, à venir

5. Royal Affair, Nikolaj Arcel - Danemark

Découvert au Festival d'Auch, choisi pour les élèves de 4e de mon établissement, probablement un des meilleurs films historiques depuis Barry Lyndon.

6. Killer Joe, William Friedkin - Etats-Unis

7. Frankenweenie, Tim Burton - Etats-Unis 8. J. Edgar, Clint Eastwood - Etats-Unis

9. Twixt, Francis Ford Coppola - Etats-Unis 10. Le Cheval de Turin, Béla Tarr - Hongrie

11. Looper, Rian Johnson - Etats-Unis

Je le redis fréquemment, la science-fiction est probablement mon genre favori, en littérature comme au cinéma, mais sans doute aussi celui pour lequel je me montre le plus exigeant, en particulier au niveau de la structure du scénario : il est fréquent de voir un film bâti sur un postulat audacieux mais dont le script vole en éclats à mi-parcours pour finir sans queue ni tête de manière totalement invraisemblable et décevante. Avant de revenir sur Looper, évoquons rapidement deux autres oeuvres qui ont marqué la S-F en 2012.

A priori, Prometheus avait tout pour figurer parmi les grands films de l'année. Au final, il restera celui sur lequel j'ai le plus longuement fantasmé avant que la déception ne l'emporte. La plus grande erreur commise par Ridley Scott a été de tenir mordicus à ce que ce nouveau film de S-F devienne le prequel de sa saga Alien. Le film ne résiste pas bien longtemps à un examen sous cet angle, tant nombre de séquences révèlent les incohérences multiples entre les deux oeuvres : relevons simplement les contorsions scénaristiques teintés de religiosité qui emberlificotent la fin du film pour tenter de justifier la création de bataillons d'aliens destinés à anéantir notre belle espèce humaine - qui, après avoir plu à nos simili-dieux, les a désappointés pour une raison obscure... Hélas, cette obsession première de Scott est si présente qu'elle ne peut que gagner le spectateur, à l'affût des chaînons manquants. La déception est surtout immense lorsque nous constatons la sécheresse d'inspiration qui englobe tout le projet. L'ombre de 2001 se fait ressentir d'un bout à l'autre du film, de manière assez embarrassante, et relever tous les emprunts paraît même difficile : le survol initial d'une planète dans le prologue rappelle furieusement le trip de Dave Bowman à la fin du chef d'oeuvre de Kubrick, les pétroglyphes indiquant la route à suivre parmi les étoiles est une citation directe de L'Odyssée de l'Espace, tout comme l'Artificial Intelligency qui souhaite prendre le contrôle de la mission humaine (Michael Fassbender, impeccable, remplace dans ce rôle notre cher Hal 9000), etc. Restent simplement quelques instants de sidération totale devant la pyrotechnie de certaines séquences (le déchaînement de la tempête ou l'impressionnante séquence de la chute du vaisseau E-T.) ou devant la maîtrise formelle du moment le plus fort du film : la scène d'auto-chirurgie de l'héroïne, à en demeurer les ongles enfoncés dans son fauteuil.

Des scènes de sidération et des moments de bravoure, The Dark Knight Rises en compte également une belle poignée, à commencer par cet effondrement de la pelouse d'un stade de football américain. Si le dernier film de la trilogie batmanienne de Christopher Nolan laisse le spectateur sur sa faim, c'est pour de toutes autres raisons que celles évoquées au sujet de Prometheus : son scénario est globalement bien construit et tient la route, l'interprétation se révèle à la hauteur (sans vouloir entrer dans la polémique qui a agité la toile au sujet de notre Cotillard nationale, qui peine sans doute un peu à rendre son personnage convaincant). Pourtant, mes tympans et mes pupilles étaient à la fête puisque, pour la première fois dans mon existence de spectateur, j'ai assisté à la projection de ce film dans une salle IMAX, qui m'en a mis littéralement plein la vue et plein les oreilles, spectacle garanti. Pourquoi donc persister à faire la fine-bouche, puique j'avoue avoir passé un très bon moment ? Parce que ce long métrage a ressemblé pour moi à une longue séquence de deuil cinématographique d'un bout à l'autre, parce que l'ombre d'un personnage et d'un acteur a plané au-dessus de l'écran et dans la salle durant l'intégralité du film, imposant un voile permanent de regret sur les séquences qui défilaient et un sentiment de mélancolie, de perte : la disparition d'Heath Ledger et, simultanément, de son personnage fabuleux du Joker, initialement destiné à se retrouver au coeur de ce troisième volet, condamnait cette conclusion à un retour à la banalité, malgré les efforts de Nolan. Aussi bien construits soient les méchants du film et les méandres du scénario, ils semble bien falots et ne peuvent rivaliser avec cette figure démoniaque qui accomplissait le Mal de manière purement gratuite et que Ledger avait su traduire avec tant de frénésie et de jouissance communicative.

Comparativement à Prometheus et The Dark Knight Rises, Looper est d'une humilité désarmante. Face à de tels mastodontes hollywoodiens bodybuildés, aux effets spéciaux rutilants, c'est sans doute son côté Série B qui fait une partie de son charme. Rien de bien nouveau pourtant côté scénario : l'auteur a misé sur du solide avec l'énième retour de la bonne vieille machine à remonter le temps qui a assuré le succès d'une foule de récits. Mais l'invention d'H.G. Wells est légèrement plus grippée, plus rouillée et plus cynique ici, ne servant qu'à une clique de tueurs à gages à effectuer la sale besogne de mafieux du futur. Ces scènes d'éliminations temporelles, pourtant filmées simplement et le plus souvent au beau milieu d'une nature apaisée et indifférente (idée simple mais terriblement efficace pour marquer durablement les esprits), ne cessent de frapper nos rétines malgré leur répétition, tant le rituel qui les accompagne suscite la stupéfaction. Lorsque le film nous plonge au sein d'un paradoxe temporel magistral, le vertige s'empare du spectateur. Certes, le réalisateur n'est pas le premier à confronter un héros à son double via un dérèglement temporel, mais la création d'un personnage mû par des désirs totalement antagonistes à deux époques de son existence est d'une originalité si folle qu'elle alimente le récit pendant de nombreuses séquences, trouvant son point d'orgue lors d'une confrontation verbale magnifique, filmée en simple plan de profil, entre le héros et son double dans un classique diner américain. Comme souvent dans ces récits de distorsion temporelle, le scénario grince parfois et révèle quelques imperfections ou quelques trous d'air mais les faiblesses décelées ici et là (notamment une séquence de lévitation qui semble directement pompée à Take Shelter) sont largement compensées par une mécanique narrative jubilatoire : à ce titre, la conclusion du récit est proprement vertigineuse, surprenante et tout à la fois d'une logique imparable. Pour conclure, il faudra un jour rendre hommage à la carrière de Bruce Willis, qui innerve tant de projets de science-fiction qui, s'ils demeurent souvent d'une facture modeste, ont malgré tout fait évolué le genre au fil des ans.

12. The Hobbit : An Unexpected Journey, Peter Jackson - Etats-Unis

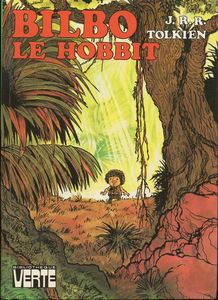

Mon identité de cinéphile se trouve là, quelque part entre l'aridité du Cheval de Turin et le film grand public Le Hobbit : des oeuvres si éloignées que certains les considéreraient probablement incompatibles mais qui définissent justement l'éclectisme des mondes que j'aime découvrir au cinéma. Bilbo le Hobbit est l'un des romans préférés de mon enfance. Je me souviens même encore du moment précis où je l'ai touché pour la première fois : chargé de choisir quelques livres pour "mon Noël", je laissais mon regard vagabonder dans les rayons des Bibliothèques vertes jusqu'à ce que mes yeux s'arrêtent totalement sur celui-ci, beaucoup plus épais que les autres. Bilbo venait de faire son entrée dans mon univers.

Bilbo est à ce jour le roman que j'ai lu le plus souvent. Il va sans dire que j'attendais donc avec une certaine appréhension son adaptation à l'écran, surtout inquiet par son tronçonnage en trois parties : au vu de la brièveté du récit, j'avais bien peur que ce découpage ne trouve qu'une raison purement commerciale et mercantile. Tout est loin d'être parfait dans The Hobbit : la 3D totalement superflue, comme souvent, ou plusieurs séquences de bataille qui allongent justement le film inutilement mais, lorsque j'ai rejoint mon terrier après les 2h45 de projection, j'avais le sentiment que Peter Jackson n'avait pas trahi Bilbo, héros de mes dix ans. Les variations par rapport au texte originel ne sont jamais des crimes de lèse-Tolkien-majesté à mes yeux, et peuvent même parfois donner lieu à des moments brillants, en particulier le prologue consacré à la cité des Nains et au dragon Smaug, superbe et réjouissant. Si quelques scènes à grand spectacle dispensables bénéficient de cette durée hors normes, il faut aussi reconnaître que, très régulièrement, Peter Jackson a su mettre à crédit ce temps qu'on lui accordait pour donner leur pleine mesure à des passages plus intimes où les acteurs occupent le devant de la scène au détriment des seuls effets spéciaux : citons notamment la très longue séquence de rencontre-banquet entre les Nains chez Bilbo, émouvante, spectaculaire, humoristique ou, magistrale, la primordiale scène des énigmes qui oppose Bilbo à l'infortuné Gollum, où il est agréable de contempler, à l'intérieur d'un blockbuster, une séquence qui prend totalement son temps et ne repose que sur un très long échange de répliques extrêmement fidèles au roman. A l'issue de la projection, il ne me restait plus qu'une envie, gage de la réussite d'un film s'il en est : reprendre mon exemplaire de la Bibliothèque Verte, mon Précieux rempli d'illustrations auxquelles je suis attaché, et replonger dans les aventures des Terres du Milieu pour la 4e ou 5e fois, en attendant la suite de l'aventure.

Mon Top 12 est achevé, plus long que je ne le pensais de prime abord. Il me reste pourtant encore deux mots à dire. Si l'on se réfère aux différents Festivals, aux cérémonies de remise des prix diverses (les Oscars, les Césars et autres Bafta, pour ne pas citer les prix décernés par des jurys de journalistes spécialisés), on pourra s'étonner que deux films ne figurent pas dans mon classement.

"Vous avez raté votre vie, réussissez votre mort !" était l'excellente phrase d'accroche du Magasin des Suicides de Patrice Leconte. Un sous-titre qui pourrait parfaitement s'appliquer à deux films français cette année. Amour de Michael Haneke, a bien failli se retrouver au sein de mon palmarès, peut-être sous la pression des médias qui le mentionnaient si régulièrement, mais je l'ai finalement écarté au profit d'autres oeuvres qui reflétaient davantage mon année cinématographique. Il n'est plus un secret pour personne que je n'aime pas les films de Michael Haneke, qui est à mes yeux, avec Wim Wenders, le plus grand donneur de leçons du septième art, dans le mauvais sens du terme. Je ne supporte pas son moralisme et sa façon d'agresser le spectateur et de le culpabiliser dans un grand jeu malsain. Le Ruban Blanc, qui lui a valu une reconnaissance critique quasi-unanime, n'avait pas trouvé grâce à mes yeux, même si je reconnaissais la virtuosité de sa mise en scène à tous les niveaux.

Amour est le premier film d'Haneke que j'ai pu regarder sans me retrouver dans la position d'un accusé quelconque, sans y percevoir une thèse plus ou moins ambiguë, et c'est déjà sans doute louable - on mettra de côté la scène du pigeon, relativement pénible quand on sait les difficultés qu'éprouve Trintignant à se déplacer. Comme précédemment, la mise en scène d'Haneke est d'une précision chirurgicale mais aussi d'une froideur abyssale. L'émotion ne sourd que trop rarement (où diable ont pu s'épancher les spectateurs qui ont affirmé s'être répandus en torrents de larmes ? mystère...) Quelques séquences emportent l'adhésion, en particulier la scène de la première attaque du personnage d'Emmanuelle Riva mais, a contrario, la sur-écriture d'un grand nombre de dialogues maintient à mon goût les personnages en retrait : si la vieillesse est un naufrage, comme disait De Gaulle, celle qui atteint les premières classes était peut-être plus aisée à mettre en scène que si Haneke s'était attaqué à un couple de condition plus modeste. Dans le registre qui mériterait la même tagline que le film de Leconte, Quelques heures de printemps, réalisé par Stéphane Brizé, sonnait du coup sans doute plus juste et touchait davantage par la confrontation de deux personnages taiseux incarnés par Hélène Vincent et Vincent Lindon. Malheureusement, un grand nombre de scènes annexes hors sujet, en particulier celles où figuraient le personnage d'Emmanuelle Seigner, délayaient le scénario et la tension dramatique de ce projet.

Argo est l'autre film qui a décroché des récompenses un peu partout cette année, entre les Oscars, les Golden Globes, la Directors Guild of America Awards, etc. C'est d'ailleurs la seule raison qui m'a incité à découvrir ce film de Ben Affleck. Argo ne m'a pas vraiment déçu, mais il s'agit d'un film très mineur à mes yeux. Après The Artist l'an dernier, il semble toutefois facile de comprendre que, une nouvelle fois, l'académie des Oscars a récompensé un film qui souligne le poids de sa propre industrie : Michel Hazanavicius illustrait l'influence d'Hollywood sur le vieux continent à travers un film hommage original, Argo s'appuie quant à lui sur la puissance d'Hollywood, qui lui permettrait de dénouer des crises internationales. Comme si le cinéma hollywoodien était le meilleur ambassadeur des States, à la fois pour redorer son image à l'étranger et pour jouer un rôle majeur dans la vie politique américaine. Argo illustre bien cette thèse en mettant en image un scénario basé sur des faits réels qui semblent trop invraisemblables pour avoir été imaginés, mais la mise en scène d'Affleck, même si sa reconstitution des 70's est soignée et sans faute, est trop sage et sans surprises. A noter que John Goodman, fin limier, a réussi à s'incruster dans les films qui ont décroché la récompense suprême aux Oscars ces deux dernières années. THE END